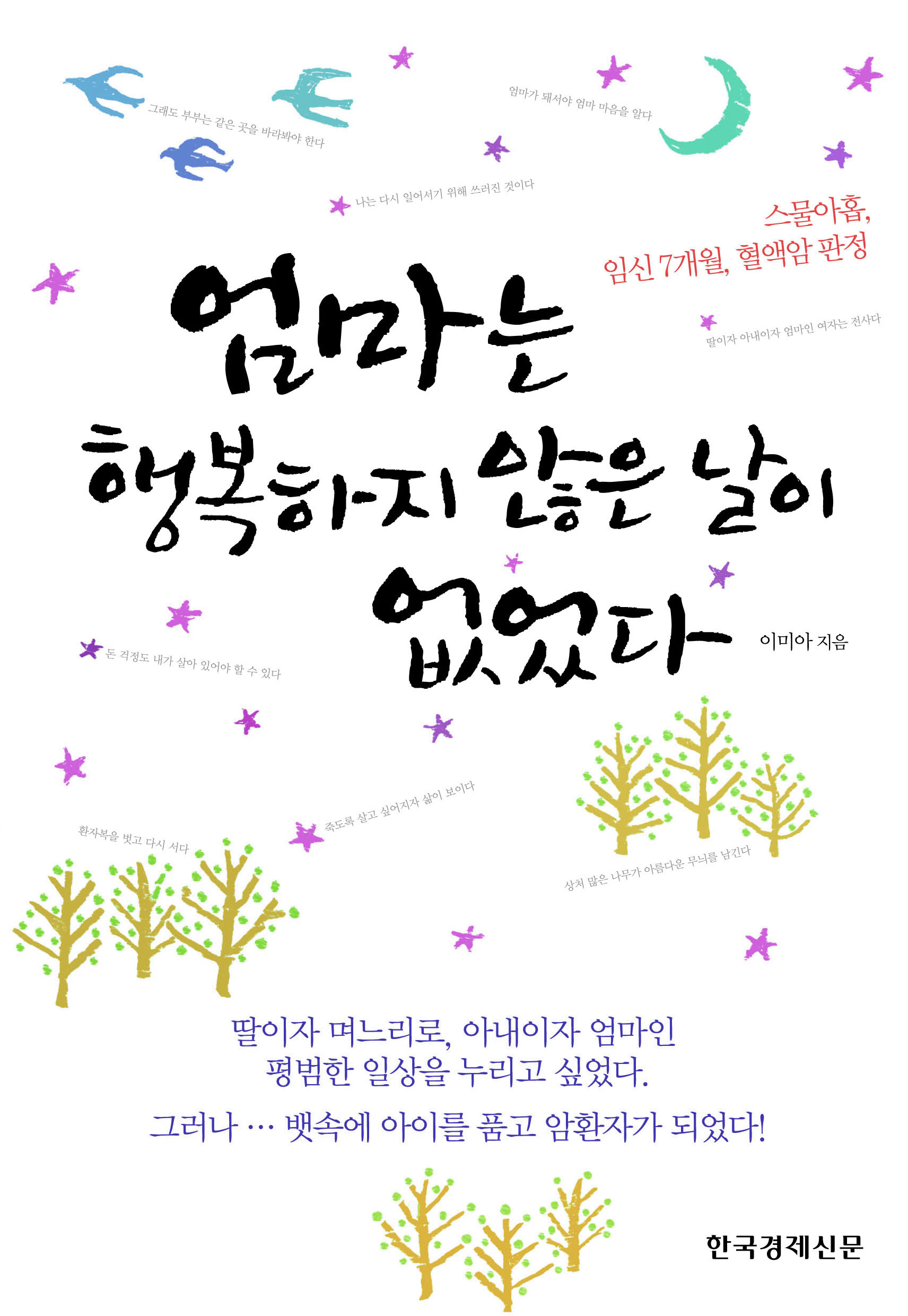

도서

딸이자 며느리로, 아내이자 엄마인 평범한 일상을 누리고 싶었다.

그러나 … 뱃속에 아이를 품고 암환자가 된 엄마는

아플 수도 없었다!

뱃속에 아이를 품고 암환자가 되다!

임신 7개월에 암 진단을 받아 배불뚝이 암환자 된 후 10번의 항암치료와 자가조혈모세포(골수이식)를 거쳐 다시 직장으로 돌아오기까지 2년 반 동안의 힐링 에세이.

그러나 이 책은 암 환자의 신세 한탄이 아니다. 또한 암 환자의 투병과 회복 과정에 대한 일기로 그치지 않기를 바란다. 누구든 살아가면서 겪기 마련인 통과의례를 한 젊은이가 어떻게 거쳤는지 담백하게 보여주는 일종의 성장기다.

암 환자라는 무기력함이 덮쳐올 때마다 “나는 암 환자이기 이전에 남매의 엄마이고, 한 남자의 아내이고, 부모님의 딸이자 시어머니의 며느리이고, 누군가의 벗이고, 신문기자다. 그리고 암 환자다. 그뿐이다.”라고 되뇌며 자신을 추스른 이야기를 담담하게 하고 있다.

스물아홉, 임신 7개월 그리고 혈액암.

둘째를 임신한 지 7개월 되던 날 혈액암 판정을 받았다. 살아야 한다는 생각보다 아이를 살려야 한다는 생각이 먼저 들었다. 임신한 상태에서 3번의 항암치료를 거친 후 출산예정일보다 한 달 먼저 제왕절개로 아이를 낳았다. 둘째는 첫애와는 달리 팔다리도 앙상하고, 머리카락도 나지 않았다. 아이를 낳고나니 살아야겠다는 생각밖엔 없었다. 출산 후 아이를 돌볼 새도 없이 7번의 항암치료와 자가조혈모세포(골수이식) 이식 수술을 받았다. 아이의 백일도 챙겨주지 못한 채.

때때로 ‘나는 잘살고 있는 걸까?’라는 생각이 들기는 했지만 엄마이자 부인으로서, 딸이자 며느리로서 하루하루 바쁘게 살고 있었다. 꿈에도 암에 걸린다거나 회사를 못 다니는 일이 있을 거라고 생각하지 않았다.

처음 쓰러졌을 땐 그저 임신 때문에 빈혈이 생긴 거려니 했다. 그러나 응급실로 들어간 나는 한동안 집으로 돌아가지 못했다. 피 검사부터 골수 검사, 초음파 검사까지 받고 검사 결과가 나오기까지 생각보다 오랜 시간이 걸렸다. 임신 중이라 CT나 PET-CT를 찍을 수 없었기 때문이다. 입원 후 3주간의 검사 끝에 내가 듣게 된 소리는 혈액암이라는 암 진단이었다.

처음엔 원망과 걱정이 많았다. 어쩌다 하필 내가 암에 걸렸을까? 아이는 건강하게 낳을 수 있을까? 더 이상 돈을 못 벌게 되는 건 아닐까? 치료는 잘 되는 있는 걸까? 혹시 내가 죽게 되는 건 아닐까? 내가 죽으면 아이들은 어떻게 되는 거지? 라는 생각들로 잠 못 드는 날이 많았다.

그래도 엄마의 삶은 계속된다

마음속의 고민과 달리 현실은 달라진 것이 없었다. 암환자가 되었지만 엄마이자 아내인, 딸이며 며느리인 삶은 계속되었다.

항암제를 맞으며 부작용으로 기절한 적도 있었고, 갑작스레 열이 나 응급실로 달려간 날도 있었다. 하지만 집에 돌아와서는 엄마이고 아내이어야 했다 열이 조금만 나도, 감기에만 걸려도 응급실로 달려가야 하는 엄마의 상태를 이해하기에 아이들은 너무 어렸다. 눈이 오면 눈싸움을 하고 싶고 비가 오면 함께 나가 비를 맞고 싶어하는 아이를 혼내는 것은 또 다른 고통이었다. 몸이 아파 아이들에게 제대로 해줄 수 있는 것이 적었다. 그러나 그 미안한 마음 때문에 아이들을 버릇없이 키우고 싶지는 않았다. 속으로 울음을 삼키며 다른 엄마들보다 더 엄하게 키웠다.

항암제를 맞으며 낳은 둘째 백일을 앞두고 다시 입원을 해야 했을 때는 이성을 잃고 가방을 집어던지며 의사와 간호사에게 화를 내기도 했다. 엄마로서 아이의 백일만은 직접 챙겨주고 싶었기 때문이다. 하지만 열이 나고 백혈구 수치가 100까지 떨어진 상태였기 때문에 입원 외엔 별다른 방도가 없었다. 또다시 엄마를 병원에 뺏기는 아이들을 뒤로하는 발걸음은 무겁기만 했다.

돌봄을 받아야 하는 환자가 되었지만 남편은 여전히 부인으로서의 역할을 기대했다. 시어머니가 아이들과 집안 살림을 돌봐주셨지만 그래도 중심에 서서 집안일을 살피는 일은 내 몫이었다. 작게는 세금을 내고, 식재료를 주문하는 일, 명절이면 큰동서와 상의해 음식은 준비하는 일부터 크게는 아이를 어린이집에 보내고, 이사 가기 위해 대출을 알아보는 일까지 결정해야 할 일이 하나둘이 아니었다. 항암제를 맞으며 전화로 쌀을 주문했다. 무균병동에 입원해 있는 동안에는 각종 경조사를 인터넷뱅킹으로 챙겨야 했다. 암에 걸리기 전부터 해오던 일들이었다. 암에 걸렸다고 이 모든 것을 남편에게 넘길 수는 없었다.

아내지만 환자이기에 남편에게 작으나마 위로받길 원했다. 무뚝뚝한 남자라는 것은 알고 있었지만 병원에 입원했을 때만이라도 위로받고 싶었다. 그러나 남편도 안간힘을 다해 버티고 있던 터라 누군가를 위로할 여유가 없었다.

엄마가 돼서야 엄마 마음을 알다

어린 시절부터 친정엄마에겐 자랑스러운 딸이었다. 별 말썽 없이 자라 대학에 가고 기자가 되었으며, 결혼해 아이도 낳을 때까진 말이다.

집안 어른 중 누구도 눈치를 주지는 않았지만 항상 부모님과 시어머니가 무서웠다. 아무리 아파도 바른 모습을 유지해야 한다는 강박적인 생각이 항상 있었다. ‘착한 암 환자’이고 싶었다.

그래도 친정 부모님에게만은 어리광을 부리고 위로를 받고 싶었지만 부모님은 맡은 바 도리를 다하는 딸이길 바라셨다. 더운 여름날 모자를 쓰고 있자니 더워 벗으려 했더니 삭발한 내 모습이 신경 쓰이셨는지 ‘사람들이 보고 있으니 행동 하나하나에 신경을 쓰라’고 하셨다. 친정엄마조차 나를 있는 그대로 받아주지 못한다는 생각이 들자 서러움이 복받쳤다.

그러다 7차 항암치료 마치고 삭발하러 찾은 병원 이발소에서 소아암 환자들을 보고는 휠체어 힘없이 앉아 있는 아이를 보자 ‘하느님, 제 아이들 대신 제가 아파서 정말 다행입니다’라는 생각이 절로 들었다.

나도 아이들의 엄마이면서, 내 자식들에게 강해 보여야 한다고 그렇게 다짐했으면서 정작 내 부모의 마음을 몰랐던 것이다. 딸 앞에서 무너지는 모습을 보이지 않으려고 몸부림치면서 딸이 없는 곳에서 얼마나 많은 눈물을 쏟으셨을지 그제야 알 수 있었다.

아픈 날 위로해주지 않는다고 투정을 부릴 때 부모님은 회사를 다니며 다른 가족들도 챙기고 있었다. 친정엄마가 그렇게 ‘본분’을 강조하신 이유도, 아버지가 병실에 잘 안 오셨던 까닭도 자신들이 무너지면 걷잡을 수 없는 위험이 닥친다는 것을 알고 계셨기 때문이다.

나는 다시 일어서기 위해 쓰러진 것이다

죽을 뻔했다고, 암에 걸렸다고 갑자기 인생을 통찰하는 혜안이 생기는 것은 아니다. 삶에 대해 말하기엔 아직 부족한 것이 많다. 다만 죽음을 직면하고 나니 세상이 달리 보였다. 당연하게 여기던 모든 것들이 당연하지만은 않다는 걸 알게 되었다. 부모에게 사랑받고 아이를 사랑하는 것, 회사를 나가 돈을 버는 것, 화내며 싸울 배우자가 있다는 것… 그리고 내가 살아 있다는 것. 이 모든 것이 감사하고 그 자체로 행복이라는 것을 말이다.

종종 힘들고 외로울 때가 있지만 아직 살아 있어 오늘을 살고 내일을 준비할 수 있다는 것에 감사한다. 잠시 멈춰서 사람들의 뒷모습을 봐야했지만 이제 함께 걸을 수 있어 행복하다. 상처 많은 나무가 아름다운 무늬를 남기듯 암이라는 상처가 나를 더 성숙시킨다.

제1장 나는 다시 일어서기 위해 쓰러진 것이다

제2장 엄마는 행복하지 않은 날이 없었다

제3장 엄마가 돼서야 엄마 마음을 알다

제4장 딸이자 아내이자 엄마인 여자는 전사다

제5장 그래도 부부는 같은 곳을 바라봐야 한다

제6장 돈 걱정도 내가 살아 있어야 할 수 있다

제7장 죽도록 살고 싶어지자 삶이 보이다

제8장 상처 많은 나무가 아름다운 무늬를 남긴다

제9장 환자복을 벗고 다시 서다